|

|

| 流行のリアルタイムエフェクトが可能なDVキャプチャボードと言えば,加Matrox社の「RT2000」(19万8000円),ピナクルシステムズの「DV500」(17万8000円),カノープスの「DVRex-RT」(49万8000円)が御三家ではなかろうか。金額的にも18万円〜50万円くらいなので,映像編集の初心者から業務レベルまで使用できると位置付けられる。さらに上のハイエンド製品もあるが,今回はこの3機種に絞ってテストしてみた。それぞれの機種の詳しい特徴は機種別の欄を参照してもらうとして,まずは,大まかな違いに絞って比較してみよう。 |

|

山田浩之

Yamada Hiroyuki

プロデューサ,

デジタルクリエータ

|

| 映像,CG,Web,CD-ROMなどのマルチメディア制作会社B-ARTISTを主宰する。 |

|

|

●バグが直れば,文句ないスペック

RT2000は2次元から3次元までのトランジション効果(2つの映像を切り替えるときに使う映像効果)をリアルタイム処理することができる。2次元トランジションには一般的なワイプ(画面をふき取るように切り替える技法)のほか,読み込んだ静止画を使ってワイプをかける「Or-ganicWipe」にも対応している。3次元トランジションは複雑な形状変形ができるものではないが.通常のビデオ編集なら十分かもしれない。これらの効果はどれも品質面で非常に好感の持てるものである。

欠点と言えるのはタイトル機能の貧弱さだ。上位機種の「DigiSuiteシリーズ」にバンドルされている「inscriber CG」といったノンリニアビデオ編集ソフト「Premiere」用タイトル作成プラグインが使えたら喜ばしい。今後はオプションで登場する予定もあるらしいので楽しみだ。もう一つの弱点はDVデバイスのコントローラ関連の機能だ。DigiSuiteシリーズの頃からデバイスコントローラーにバグが多く見受けられた。今回のテストでも少々不安を抱いた瞬間があった。趣味で使用する人はあまり問題にならないことなのだが,業務で使用する人にとってタイムコードを使って正確に再生・録画できないと致命的だ。すばらしい製品だけに早期のバグフィックスを期待したい。

|

|

●3Dエフェクトはリアルタイム性よりも数で勝負

ピナクルシステムズのDV500もRT2000同様,2次元トランジションのリアルタイム処理が可能だ。RT2000のOrganicWipeと同じ機能を果たす「Gradient

Wipe」も,多くのパターンが用意されている。このほか明るさ,彩度などのカラー調整や反転などもリアルタイム処理が可能だ。これはRT2000ではできない機能だ。

逆にDV500ではできないのが,3次元トランジションのリアルタイム処理だ。しかし,同梱されるプラグイン「FreeFX」を使うことで高速レンダリングによる3Dトランジションは可能となっている。形状変形を伴ったエフェクトが多数収録されており,RT2000の3次元エフェクトよりも凝ったものがたくさんある。レンダリング(最終画像にするための計算処理)する手間が必要だが,たくさんの種類から選べるという魅力はなかなか捨てがたい。

加えて,タイトル制作用に「TitleDeko」が付属している点でも強みがある。DV500のデバイスコントロールは若干不安に思える部分もあるものの,今までのピナクルの実績から見て,細かいバグはすぐに解消されるものと思われる。

|

| RT2000の多重合成処理は速かった |

多重合成(10秒間)のレンダリング速度について,RT2000.DV500の2製品についてテストした。ビデオ編集ソフトPremiereのビデオトラック1〜5トラックにビデオ映像を,6トラック目に32ビットのグラフィックデータを置き,全体を合成した。1トラックの映像はノーマルの状態で,2.4,6トラック目の映像及びグラフィックデータは時間経過とともに透明から不透明へ変化させている。3,5トラック目は逆に不透明から透明に変化させている。さらに.5トラック目の映像にはモーションブラー効果をかけている。この合成時間は10秒と設定した。

通常の合成ではレイヤーを重ねるほどレンダリング時間は長くなる。RT2000やDV500などリアルタイム対応機は1つのエフェクトにはリアルタイム処理が行えるが,2個以上の場合は,CPUによるレンダリングに頼っている。

そのため多重合成の場合,ただのDVキャプチャボードを搭載したパソコンと変わらない性能になるはずだ。

しかし,RT2000だけは「multi-layer compositing engine」を搭載しているため,通常のリアルタイム処理機能をフル活用し,多重合成も高速処理できるという。今回はこれらのことを実測により検証するためにテストした。

なお,トランジション部分をPremiereがレンダリング開始し,終了するまでをストップウォッチを使って計測した。

結果は,RT2000(PentiumIII500MHz,××Mバイトメモリー)が2分12秒。DV500(PentiumIII733MHz.128Mバイト)が2分55秒となった。

VAIO R72(PentiumIII750MHz,128Mバイト)が3分25秒だった。これらの数値は同一マシンによるボードの比較ではないので,あくまでも参考値として見て欲しい。 |

図A●映像合成のテストを待ったPremiereの画面

ビデオトラックを6トラック使い,レンダリング処理時間を求めた。 |

|

|

●安心感はお金で解決できる

DVRex-RTはDVキャプチャボード「DV Rex-M1」にリアルタイムエフェクト専用ボード「RT Engine」を追加することでデュアルストリーム化(映像を2系統同時に入力できること)し,2次元トランジション効果のリアルタイム処理を可能にしている。DVRex-RTの特徴は専用編集ソフト「RexEdit」を使ってその真価が発揮される。

前述したRT2000とDV500の2機種と比べてアドバンテージがあるのは,一般的な2次元ワイプのほかに,ノイズ,エンボス,モザイク,モーションブラー,シヤープ,ソフトフォーカス,カラーコレクション,マージ,矩形/楕円領域などのフィルタ機能がリアルタイム処理できるところだ。このほか,テロップ機能が非常に強力で,専用テロップマシンのような効果も簡単に作れることも有利な面だと感じる。国内メーカーの強みとして,国内ユーザーの要望をうまく取り入れてきた結果だろう。

また,3次元エフェクトのリアルタイム化までには届かないものの,オプションのビデオボード「DVXPLODE」を使用することで,3次元効果を高速に処理できる。搭載されたエフェクトはDV500のFreeFXとは趣が違い非常に奇抜な効果が多い。常用するにはつらいかもしれないが,これはこれで面白い効果が400種類近く用意されている。

DVRex-RTはDVRex-M1時代から養ってきた技術とノウハウを生かした上に成り立っている。たとえば,DVデバイスコントローラなどはすでに完成の域に達しているので,使っていて非常に安心感がある。価格面ではRT2000やDV500よりも高価になるが,業務で使用するにはこの安心感は何ものにも代え難い気がする。

ただし,弱点がないわけではない。DVRex-RTはリアルタイムトランジション処理にパソコンのメモリーを使用するため,使っているトランジション効果によっては効果を長く設定するとリアルタイム処理ができない場合が発生するのである。しかし,常識外の長さのトランジションでない限り,この問題は発生しないので心配するほどのものではない。

|

|

●MatroxのRT2000

問い合わせ●日立計測器サービス (03)5325-5432

【URL】www.hisco.co.jp

価格●19万8000円

MatroxのRT2000は2次元,3次元のリアルタイムエフェクトを可能にしたDVノンリニア編集システムだ。中枢をなす「RT2000ボード」に同社のビデオカード「Millen-nium

G400」を同梱している。さらに,ノンリニアビデオ編集ソフトとしてAdobe Pre-miere RT5.1Jもバンドルしている。G400は市販されているデュアルモニターをサポートしたタイプと同じものである。これをRT2000と内部的に連結させ,G400のエンジンを使用することで2次元,3次元のリアルタイムエフェクトが可能となっている。ただし,Premiereでリアルタイム編集をする場合はデュアルモニターでの使用はできない。解像度も1024×768に制限される。リアルタイムエフェクトを使用しなければデュアルモニターや解像度の制限をはずすことができる。

RT2000の特徴は何といっても2Dから3Dまでのリアルタイムトランジションエフェクトが可能であるということだ(図1)。操作は,Pre-miere用プラグインの「Flex3D」から行う。リアルタイムエフェクト数は500種類以上搭載されているので一般的に困ることはない。サードパーティーの参入もささやかれているおり,エフェクトの種類は今後もどんどん増えていくと予想される。エフェクトのインタフェースは,従来の同社製品に比べて直感的で使いやすくなっている。

トランジション内にエフェクトの変化の度合いをコントロールする「キーフレーム」は設定できないが,一般的な使い方においては問題ないだろう。

また,RT2000は2チャンネルのビデオトラックのほか1チャンネルの32ビットグラフィックチャンネルをリアルタイムに扱える。つまり,ビデオにトランジション効果(2次元または3次元)をかけながら,グラフィックデータ(ロゴなど)をリアルタイム出力できる。

そして,上位機種のDigiSuiteと同じく「mul-ti-layer compositing engine」を搭載している。これにより,Premiereのタイムライン上にデータを重ねた画像合成時にも,ハードウエア側のアクセラレーションによって非常に高速にレンダリングが完了する。これは前述のテスト結果を参照してもらいたい。

RT2000の弱みは,テロップ作成能力の貧困さだ。これは本来Premiereの弱点でもある。上位機種のDigiSuiteシリーズにはlnscriberCGがバンドルされているが,今後はオプションとして対応してほしい。これが実現すればリアルタイムテロップも可能になるのだが。また,付録で付いてくる台湾Ulead社の「Cool3D」(図2)は立体文字が簡単に作れる。

RT2000の映像の取り込み口はDV端子とアナログ端子の2種類がある。DV入力でやってきた映像はDVコーデックされたファイルになり,アナログ端子を経由してきた映像は,DVコーデックのほかにMPEG2コーデックを選択できる。

米Sonic Solutions社のオーサリングソフト「DVDit! LE」(図3)が添付しているので,DVDタイトル制作も可能となる。もちろん業務向けの本格的なオーサリングはできないが。ボタンの切り替えによる映像再生などの機能は搭載さ

れている。How to Videoや企業講習会などセクション別に別れている映像はDVDに焼いておくと便利だが,DVDit! LEにはマスターに焼く機能はないので,オーサリング後は業者任せになる。また,音楽編集用として米Sonic

Foundry社の「ACID Music」が添付されている。ACIDは音源を並べ替えたり,ループさせたりして簡単に作曲できる。音程を変えずに,尺(長さ)を変えられるので映像に合わせて音楽をピクリとはめ込めるのだ。

さて,RT2000の総合評価だがスペック的には一番アドバンテージが高いと思える。しかし,業務で使う場合などDV機器のデバイスコントローラに若干の不安が残る。タイムコードを使ったキャプチャやバッチキャプチャ,正確なタイムコード位置への出力など安心して使うには至っていない。今回使用したソニーのDVカメラVX1000ではバッチキャプチャに難があった。これはVX1000の初期ロットの問題でもあるらしいが,残念ながら他機での検証は取れていない。

メーカーではデバイスの動作確認をWeb上で公開しているが,できるだけ多くの機種への完全対応が待たれるところだ。また,現段階ではWin-dows98にしか対応しておらず,NTに対応の予定はない。Windows2000には対応予定はあるようだ。

|

|

図1●リアルタイムトランジションの例

2次元,3次元までトランジションか揃っている。 |

図2●Cool3Dの画面

画面下にあるアイコンを選ぶだけで文字が踊る。 |

図3●DVDit! LEの画面

これがあれば,DVDタイトルを簡単に作成できる。

|

|

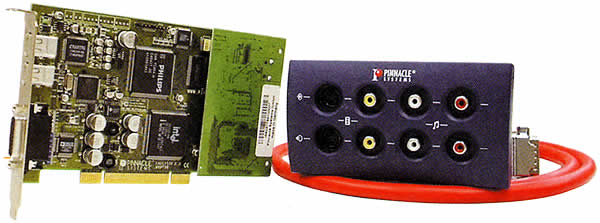

●DV500

問い合わせ●ピナクルシステムズ(03)5465-0648

【URL】www.pinnaclesys.com 価格●17万8000円

|

|

DV500はRT2000と真っ向からぶつかる製品だ。こちらは圧縮コーデックにMPEG2は採用しておらずDVコーデックのみを採用している。2トラックの映像に2次元のトランジションエフェクトをリアルタイムにかけることができる。同梱される映像編集ソフトはPremiere5.1英語版(将来的には日本語版になる予定)で,これを使用して,アルファ(透明度)チャンネルを持った32ビット画像の合成や映像の透明度の変化などもリアルタイムに処理できる。

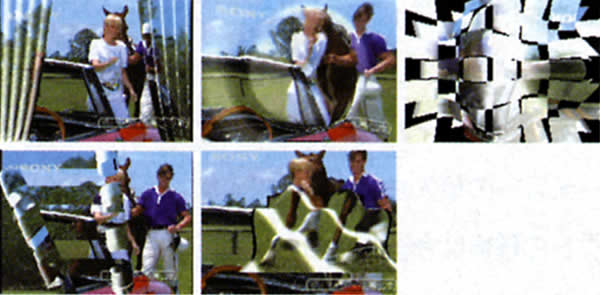

リアルタイムエフェクトは2次元のみの対応で,3次元のエフェクトはレフダリングが必要だ。しかし,付属のFreeFX(図4)を使用することで,レンダリング速度は高速になる。このとき,FreeFXのレンダリングは,パソコンのグラフィックボードの3次元アクセラレーション機能を利用する。特に指定されているグラフィックボードがあるわけではないが,ボードによっては最終的な処理速度も若干異なるようだ。グラフィックボードの動作確認はWeb上で公表されている(www.pinnaclesys.com/support)。

RT2000とDV500を比べると,一見3次元のリアルタイム性で劣っているようにも思えるが,3次元エフェクトの種類はFreeFXがある分,バラエティに富んでいる。上品なものが多いのでエフェクトとして常用できるものもたくさん

ある。レンダリング速度も高速なので検討の余地は十分にあるだろう。また,タイトル用にPre-miere用のプラグインとしてTitleDeko(図5)が付属しているので,Premiereの弱点であるタイトル作成が強化されているのはうれしいことだ。そう考えるとしっかりとした製品構成になっていることが分かる。

DV500はMPEG2ハードウエアコーデックを持っていないが,ソフトでMPEG2ファイルを作成することはできる。完成したMPEG2データを使用して,同梱される米Minerva

Sys-tem社のDVDオーサリングソフト「1mp「Impres-son CD-Pro」を使用してDVDタイトルが作成可能だ。CD-ProはDVDit!

LEよりも若干高機能で,タイムライン上で編集できるのをはじめ,Photoshopデータを利用でき,インタラクティブボタンを作ることができる。全体を通して見ると,DV500は非常にまとまりのいいシステムと言える。

このほか,RT2000同様,音楽編集ソフトACID Musicが添付している。これにより映像への音楽挿入も簡単に行えるだろう。 |

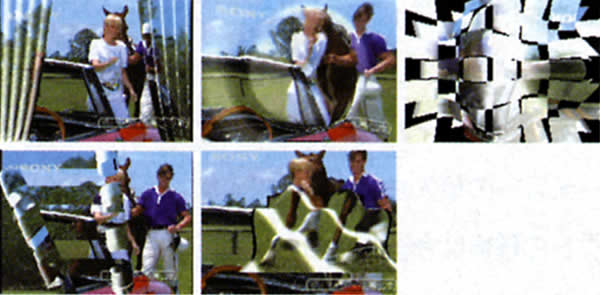

図4●FreeFXの3次元エフェクトの例数多くの3次元エフェクトがかけられる。

図4●FreeFXの3次元エフェクトの例数多くの3次元エフェクトがかけられる。 |

図5●TitleDekoの画面Premiere単体にはできないタイトルを作成できる。

図5●TitleDekoの画面Premiere単体にはできないタイトルを作成できる。

|

|

●DVRex-M1/同RT

問い合わせ●カノープス (078)992-6830

【URL】www.canopus.co.jp

価格●DVRex-M1は36万8000円 DVRex-RTは49万8000円

カノープスの「DVRex-M1」はソニー製のDVコーデックチップを搭載し,画質の優位性と映像編集のリアルタイム性からビデオ映像の制作者に広く愛用されてきた。現在では「DVRex-M1(New

Edition)」ヘバージョンアップ。

それにリアルタイムエフェクト機能を追加したのがDVRex-RTだ。つまり,シングルストリームのDVRex-M1にRT Engine(14万8000円)と呼ぶPClカードを組み合わせることでデュアルストリームに対応させ,リアルタイムエフェクトが可能になっている。このDVRex-RTの性能をフルに生かすには編集ソフトにRex

Edit(図6)を使用する。

RexEditではトランジションワイプ,アルファワイプトランジション,カラーコレクションのリアルタイム処理ができるほか,RT2000やDV500では不可能なエフェクトのリアルタイム処理が可能だ。リアルタイムフィルターには,ノイズ,ブラー,高品位ブラー,エンボス,線画,モノトーン,モザイク,モーションブラー.シャープ,ソフトフォーカス,カラーコレクション,マージ,ブレンド,矩形/楕円領域など,計14種類ある。特に,ブラーや,モーションブラー,ソフトフォーカスは使う頻度も高いので,重宝するだろう。

カラーコレクションがリアルタイムで処理できるのはありがたい。面白いフィルタ効果には,矩形/楕円領域フィルタがある。これは矩形または楕円の枠内,枠外に上記のフィルタ効果を別々にかけられ,大きさと位置をモーションパスとしてキーフレーム設定できる。例えば,物体の動きに合わせてモザイクを移動させることがリアルタイムにできるのだ。

RexEditのタイトル機能は非常に強力だ。日本語タイトルで重要なハードエッジ,ソフトエッジを始め,シャドウ,ソフトシャドウ,エンボス,グラデーション,透過といった多彩な文字表現が可能となっている。

また,タイトルの出し方や消え方などのタイトルエフェクトが35種類(カットディゾルブ,ブラーディゾルブ,ディゾルブスライド,ソフトワイプ,ソフトスライド,レーザー,スライド,ワイプなど)用意されている。ここまで来るとちょっとした映像用のテロップ専用機に匹敵する。ほかのノンリニア編集ソフトに搭載されたタイトラーでここまでできるものはない。タイトルトラックは10段まで合成できる。

DVRex-RTのリアルタイム処理はRT Engineだけではなく,パソコンのCPUパワーも使用する。メーカーではPentiumlll(500MHz以上)を2CPU搭載することを推奨しているが,最近の750MHzなどのシングルCPUでもほとんどの効果がリアルタイムで使えるようだ。この辺はメーカーがWeb上に公開している。

DvRex-RTにはRexEditのほかPremiereも付属しており,Premiereを使ってビデオキャプチャや,編集,ビデオテープへの書出しまでできる。しかし,Premiere上では前述のリアルタイムエフェクトは使用できない。したがって,合成処理が必要なところのみPremiereで処理して,ビデオ編集作業はRexEditを使用するのがよいだろう。

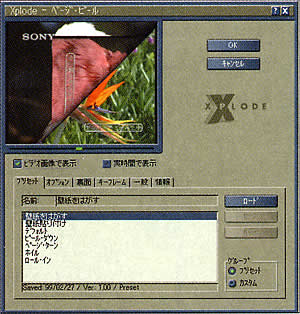

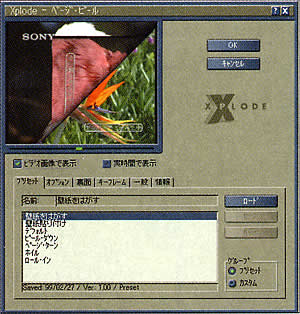

3次元のエフェクトはリアルタイム処理できないが,別売のグラフィックカード「DVXPLODE(5万9800円)」(図7.8)を使用することで,3次元エフェクト処理を高速化できる。約400種類以上のプリセットエフェクトが揃っている。

このカードは,RexEditのほかPremiereやカノープスが販売しているノンリニアビデオ編集ソフト「Media Studio Pro」で使用できる。

DVRex-RTは,RexEditと組み合わせて使

用することで,優れたビデオ編集環境を提供してくれる。DV機器などのコントロールも問題なく使用できるので,映像業務で使用する人にはお勧めできる。何より日本製なので,問題が起こってもすぐに対処してくれるのがありがたい。RT2000やDV500より価格が高い分信頼感がある。ただ,RexEditの操作性やインタフェースの好みは別れるところかもしれない。弱点と言えば,リアルタイム処理にCPUパワー以外にメモリーも使用しているので,常識を外れた長さのトランジション効果はリアルタイムで処理することができないことぐらいだろう。

|

|

図6●RexEditの画面

DVRexのパフォーマンスを最大に引き出せる。 |

図7●DVXPLODEの画面

Box with Balloonsという3次元エフェクト。 |

図8●DVXPLODEの画面

ページをめくるという3次元エフェクト。 |

| |

|

| 日経CG2000年4月号 |