■dpsReality Projectsによるムービーデータの扱い

さて、dpsRealityを実際に操作するにはdpsRealityProgramを立ち上げる(図1)。PerceptionVRのころの操作ウィンドウは1つであったが、dps

Realityは4つのウィンドウを操作し、簡単なカット編集も行うことができる。

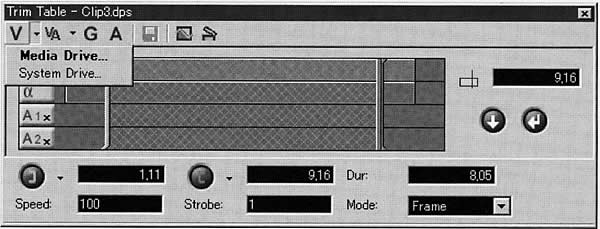

プレビューウィンドウ(図12)では呼び出した映像データを再生したり、コマ送りしたりすることができる。このウィンドウはPVRの操作ウィンドウに似ているが、大きな違いはウィンドウ内で動画をモニターできることだ。また、映像の上でマウスをスクラブするとジョグ&シャトルとして動かすことができるので、すばやく確認したいときに便利だろう。ここではウィンドウで呼び出したデータの確認以外にIN点/OUT点を設定することもできるが、トリムウィンドウ(図13)を用いれば、アルファチャンネルやAudioデータを視覚的に確認しながらトリミングすることができる。

映像の呼び出しはトリミングウィンドウからも行え、この際dpsRealityのPドライブとシステムドライブを切り替えながら読み込めるので、非常にスムーズに読み込むことができる。Vボタンからは映像ファイルであるDPS

Fileと、音声ファイルであるDVA Fileがリンクされたファイルを読み込むことができる。したがって、DVA FileがリンクしたDPS

Fileを読み込めば自動的にDVA Fileもオーディオトラックに読み込まれる。AudioがリンクされていないDPSファイルを読み込むには、AVボタンから読み込ませる。ここからDPS

FileとAudio File(WAV File)を別々に読み込ませる。もし、これらをリンクさせたければフロッピーディスクのマークの付いたボタンをクリックしてリンクさせることができる。

このほかGボタンではVIS(Inscriber Scroll File)、VIC(Inscriber Crawl File)、ICG(Inscriber

Graphic File)BMP File、DPT(DPS title File)を読み込むことがでさる。AボタンではWAV、AVI、DVAのAudioFileを取り込める。

また、SystemEditではcolorBarやTone信号を読み込み、テスト信号を発生させることができる。ColorBarは下部のGボタンよりSMPTE、EBU、EIAが選択できブラックパーストやホワイトのほか任意の単色での出力もできる。

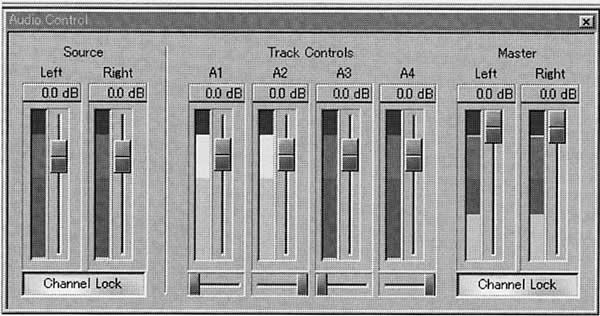

オーディオレベルはAudio Control(図14)で行うことができる。トリミングウィンドウの現バージョンではオーディオの波形は見えないが将来的には波形も出るようになるらしい。

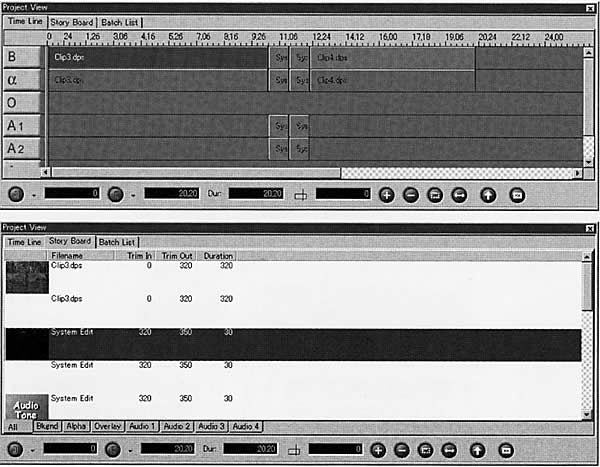

トリミングウィンドウでトリミングしたら、↓ボタンをクリックするとプロジェクトビューウィンドウ(図15)にトリミングされた映像データが送られる。オーバービュー内のデータはドラッグ&ドロップで前後を入れ替えたり、タイムラインをずらしたりすることもできる。再度トリミングがしたければ、トリミングウィンドウを使ってトリミングすることも可能だ。これを繰り返せば、簡単なカット編集が完成する。完成したデータはプロジェクトウィンドウの再生ボタンをクリックすればリアルタイムに再生される。

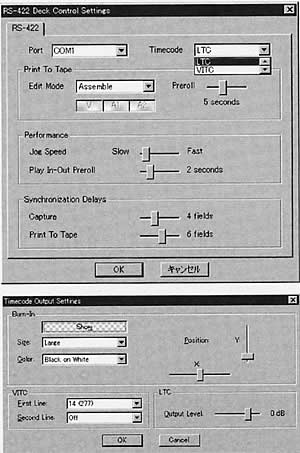

作成したデータはRS−422によりVTRを制御してテープに記録することができる(図16)。タイムコードはLTC、VITCに対応しており、アッセンブルでのコピーのほか、ビデオテープの必要なタイムコード位置からインサートもできる。ただし、これには別途RS−232C/RS−422コンバーターが必要だ。これは、従来のPVRやHollywoodで使用していたものと同じものである。

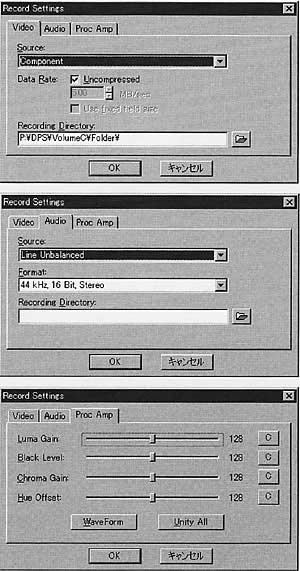

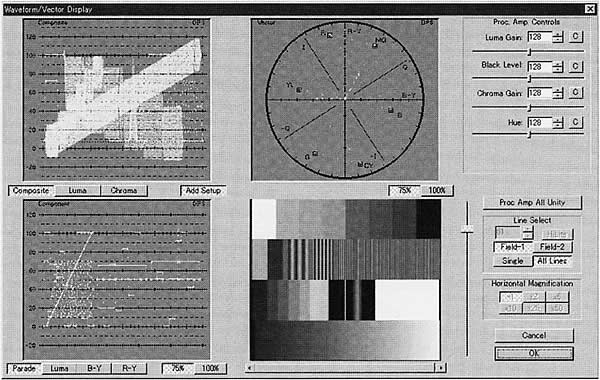

さて、話は前後するが、ビデオキャプチャーについてお話する。ビデオキャプチャーはプレビューウィンドウをE−E画面に切り替え、Optionからレコードセッティング(図17)を選び、ビデオソースや圧縮レートまたは非圧縮を選びレコードボタンでレコーディングを行う。キャプチャー時にはWaveformとVector

Scopeを使って映像のモニターができるので非常に便利である(図18)。PVRなど従来の製品ではトリガーを叩いたときのみのモニターであったが、今回から常時モニターすることができる。現在のバージョンではキャプチャー時のみのモニターだが、今後は出力時もモニターができるようになるらしい。

ところで、dpsRealityはProjectViewでBatch ListをつくりBach Captureを行うこともできる。これにより、スムーズなキャプチャーが行えるだろう。

図12 プレビューウィンドウ内で動画をモニターできる。

達番イメージのインポートもここで行う

図16 タイムコードを使用して、VTRを制御してテープに記録することができる

図17 レコードセッティング画面

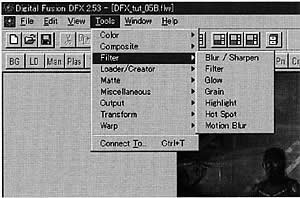

図20 豊富なエフェクト類

図14 音声のレベル調整はAudioControlを使用する

図15 プロジエクトビューウィンドウでは簡単なカット編集ができるほか(上)、

ストーリーボードを表示できる(下)。将来的にはもっと造化するらし

図16 タイムコードを使用して、VTRを制御してテープに記録することができる

図18 WaveformとVectorScope。近い将来的には入力、出力とも常時映像信号のチェックができるようになるらしい。

E−Eモードで使用すれぼ、コンポーネントのWaveformとVectorScopeとして通常の編集作業にも代用できそうだ

図19 DFXの強力なマット合成やキー合成が可能

■最後に

今回、製品前のベータバージョンでのdpsRealityを使用してみたが、従来のPVRでは不満だった点、たとえばオーディオ入出力や、キャプチャーが別オプションだったことなどが解消され、VTFSも非常に使いやすくなったと思う。なによりも非圧縮と圧縮を同時に扱えるビデオ入出力ボードはほとんどなく(Matrox

DigiSuiteはロスレス非圧縮と圧縮)、dpsRealityの存在は非常にありがたいといえよう。CMの素材合成などには非圧縮を使い、長編のビデオ編集には圧縮ファイルを使うなどが考えられる。

ただし、現バージョンでのユーティリティソフトにいくつか不満も感じた。たとえばトリミングウィンドウとプレビューウィンドウを離す必要があったのだろうか。プレビューの下にトリミングウィンドウがあったほうが感覚的にも使いやすいような気がする。それに加え、オーディオの波形が見えればベストに思える。個人的にはMedia100のトリミングウィンドウのようにしてほしい。

また、現在のバージョンではPVRで可能だったデッキエミュレーション機能が付いていなのもさみしい気がする…というか、dpsRealityがもったいないような気になる。DPSがdpsRealityをスタジオデジタルディスクレコーダー(SDDR)と呼ぶなら、デッキエミュレーション機能は付けるべきだろう。この点は日本DPSからも本国DPSに要望されているらしいので、実現されるのも近いかもしれない。もし、これが実現すれば編集スタジオがdpsRealityを導入しない理由はない。

DPSはさらに今後、DpsRealityをベースにしたデュアルストリームのdpsVelosityの発売も待っている。

DPSの今後にますます期待でさそうだ。