|

|

|

DPSは、Perception VRやHollywoodなどのデジタルディスクレコーダーやPerceptionRTなどのノンリニア編集機でよく知られているが、今回、非圧縮から圧縮まで幅広いデータレートに対応したdpsRealityが発売になった。 |

|

|

■dpsRealityの特徴について 先に述べたとおり、dpsRealityは非圧縮/圧縮対応スタジオデジタルビデオディスクレコーダー(SDDR)である。解像度はD−1に準拠した720×486で、4:2:2:4で扱うことができる。アルファチャンネルを完全な非圧縮で扱い、映像データといっしょのファイルとしても扱えるので非常に扱いやすくなっている。また、オーディオの入出力もオンボード上に搭載されている。 |

|

| さて、これらの映像入出力は標準でコンポジット、Y/C、アナログコンポーネントの入出力が可能で、オプションでSDI、DVも扱える。音声はRCA、XLRの入出力のほか、CDからの入力ポートがdpsRealityのガード上にある。SDIオプションを使用すれば、SPDI/FやAES/EBUでの入出力もサポートされる。 これらの入出力は、標準ではタコ足状ケーブルであるが、オプションでブレークアウトボックスも発売されるようだ。 |  写真1dpsReality 写真1dpsReality |

ところで、DPSの製品はオンボードSCSIのものが多いが、このdpsRealityでもUltra Wide SCSIが搭載されており、dpsRealityで使用するハードディスクはすべてここに繋がなくてはならない。ハードディスクは1台から15台まで接続でき、必要に応じて2〜14台をストライピング接続することができる。ここで、ちょっと気がかりなのは、D−1非圧縮、4:2:2:4では約30Mバイト/sの転送レートが必要なのだが、Ultra Wide SCSIの転送上限は40Mバイト/sであるので、音声まで考えた場合あまり余裕がないように思われる。本当は上位のUltra 2 Wide(最大80Mバイト/s)にしたほうがSCSIケーブル長にも余裕をもてるので望ましかったと思われるが、コストパフォーマンスをとったため仕方のなかったことだろう。したがって、音声用ハードディスクはパソコン本体倒のSCSIデイパイスに設定したほうがいいだろう。 さて、一般的なパソコンのPCIバスの電圧はほとんどが5.0Vのため問題ないが、SGIのVWS320などのように3.3Vのものもある。このため、VWS320では使用できるPCIボードに制限があったが、dpsRealityは3.3Vと5.0Vの2つのPCIタイプに対応したユニバーサルタイプのため、SGI VWS320などの3.3Vタイプにも対応できる設計だ。SGIはVWS用のMotionJPEGボードの発売を見送る予定であることからVWS320/540のユーザーにとってはdpsRealityの登場はうれしいかぎりだろう。 ただしこの際、dpsRealityのコンポーネント入出力を利用して、VWS320のもつD−1非圧縮SGIコーデックRGBA(4:4:4:4)でダイレクトにVWS320へキャプチャー/再生ができるかは、現時点では不明である。しかし、いったんdpsRealityの非圧縮でキャプチャー後、VWS320のもつD−1非圧縮SGIコーデックRGBA(4:4:4:4)に変数することは可能のようだ。CGとの合成などを何度も繰り返す場合は、こういう使い方もありえるかもしれないが、一般的にはYUVA(4:2:2:4)非圧縮でも充分すぎると思う。 |

|

表1dpsRealityの主な仕様  図1 dpsRealityユーティリティソフト操作画面。ProjectViewで簡単なカット編集ができる。 将来的にはフェードイン、フェードアウトなどの簡単なトランジション効果もできるようになるらしい  図2 DFXの操作画面 |

|

| ■dpsRealityを使ってみる では、実際にdpsRealityを使ってみよう。 |

|

|

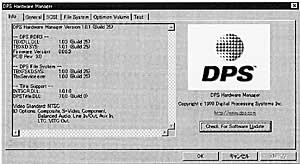

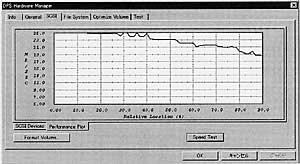

●Hardware Manager まず、コントロールパネル内のHardware Managerを立ち上げる。infoではハードウェアの状況とインストールされたドライバーのバージョン情報を知ることができる(図3)。また、SoftwareUpdateボタンをクリックして、インターネットで最新ドライバーをインストールすることもできる。 |

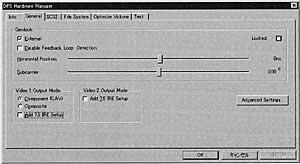

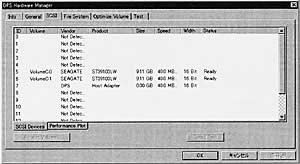

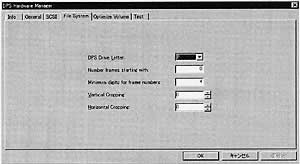

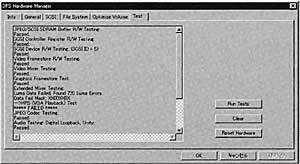

図3 HardwareManager内のinfoパネル  図4 Hardware Manager内のGeneralパネル  図5 Hardware Manager内のSCSIパネル  図6 Hardware Manager内のDiskPerformanceパネル  図7 Hardware Manager内のFileSystemパネル  図8 Hardware

Manager内のOptimizeパネル 図8 Hardware

Manager内のOptimizeパネル  図9 Hardware Manager内のTestパネル |

|

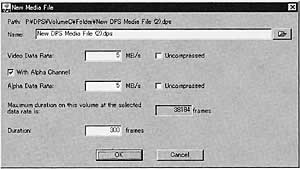

●Virtual Tape File System(VTFS、図10) VTFSは従来のバーチャルファイルシステムを拡張したもので、扱えるファイルはBMP、IFF、RLA(Wavefront

Run−Length Type A file)、RAS(Sun Raster file)、SGI(Silicon Graphics RGBA)、TGA、TIF、PIC、VPB(Quantel

Video Paint Box file)、DPSで、このうちIFFとVPB以外はアルファチャンネルをもったファイル形式なので、アルファチャンネルといっしょに扱うことができる。ただし、これらは見かけ上の(バーチャルの)データであって、本当のデータはアルファチャンネルをもったビデオデータであるDPSファイルとして扱われる。PerceptionVRのPVDファイルやPerceptionRTのRVDファイルは直接扱うことはできず、これらはMedia

Conversion Utilityを使用してDPSファイルに変換してから扱うことになる。 |

図10 Virtual Tape File System  図11 NewMediaFileでSpooI Fileを作成しておく |

| [次のページへ] | |

| ビデオアルファ1999年12月号 | |